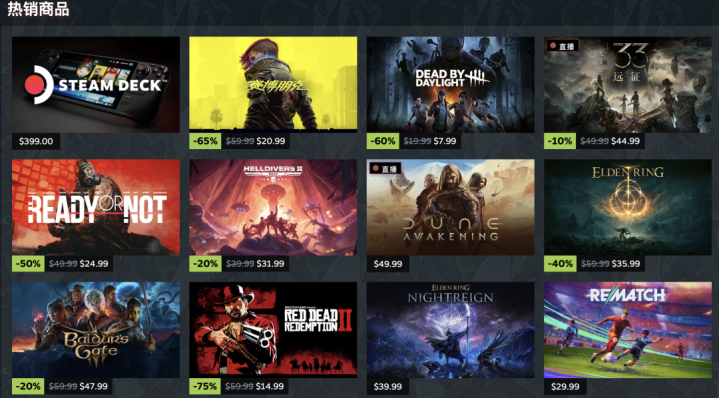

Steam:游戏界的隐秘帝国,如何以极简团队统治全球市场?

在玩家眼中,Steam是每日必登的数字乐园;对普通大众而言,它只是PC游戏的销售平台;但在商业观察者看来,它却是一台近乎完美的印钞机——用户规模持续攀升,盈利能力令科技巨头垂涎。2025年数据显示,Steam同时在线峰值突破4100万,其中游戏内活跃玩家达1320万,再创新高。然而,这家公司的财务状况却如同深海般难以窥探,连《金融时报》都将其称为“谜一般的利润黑洞”,并试图剖析其成功秘诀。

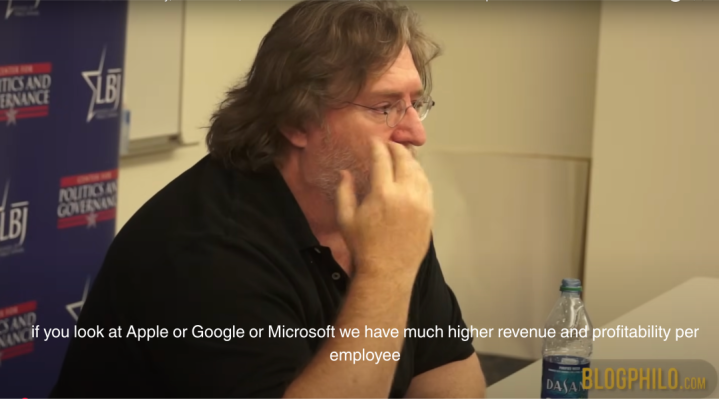

更令人惊叹的是,Valve(Steam母公司)仅以336名员工(核心Steam团队仅79人)便掌控了全球PC游戏市场70%的份额。如此精简的团队,如何创造出远超亚马逊、微软等巨头的"人均利润"?答案藏在它的创始人、企业文化和反常规的运营策略中。

1. 极简团队,极致利润

由于Valve并非上市公司,其真实营收始终成谜。外界只能通过玩家消费数据、平台抽成及硬件销售等侧面推算。据行业分析,Valve近十年营业利润率长期保持在40%以上,甚至超越部分科技巨头。而这一惊人效率,源于其近乎偏执的“小而精”策略。

早在2013年,创始人Gabe Newell(玩家昵称“G胖”)就公开承认:“我们就是个小作坊,但赚得不少。”2021年一起诉讼案曝光的内部文件显示,Valve全职员工仅336人,其中直接负责Steam业务的不足80人。即便如此,它仍是PC游戏市场的绝对主宰——2025年,G胖个人净资产已达95亿美元,持有公司超50%股份。

2. 用户即创作者:Steam的“魔法”核心

Steam的成功,离不开其对**用户创造力**的极致信任。通过“创意工坊”,玩家可直接修改游戏代码,甚至衍生出全新玩法。例如,风靡全球的《CS:GO》练枪地图,正是玩家社区的集体智慧结晶。G胖曾直言:“我们从不与用户竞争创作——因为他们总能赢。”

这种开放生态不仅提升了玩家黏性,更形成了独特的UGC(用户生成内容)经济。开发者自愿开源项目,玩家自发优化体验,而Steam只需提供平台,便能坐享分成。

3. 无层级公司:办公桌带轮,员工自己当老板

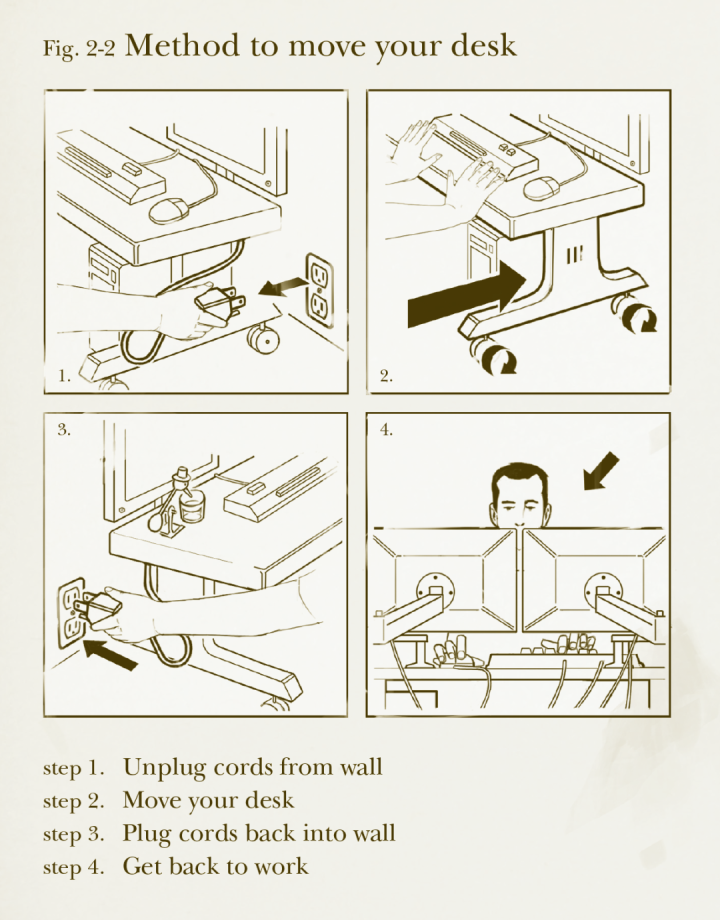

Valve的组织架构堪称企业界的“异类”——"没有管理层,没有固定汇报线"。新员工入职时会收到一份手册,其中明确写道:“这里没有‘上司’,你的工作由自己决定。”

办公室的桌椅全部安装滑轮,员工可随时重组团队,自由选择项目。决策权完全下放:任何人均可发起产品提案,甚至直接推动发布。这种极度扁平的结构,消除了传统企业的流程冗余,让创新效率最大化。

G胖早年就意识到:高质量内容无法靠外包量产。Valve宁愿高薪聘请顶尖人才,也不愿为节省成本牺牲创意。这种对“生产力至上”的坚持,使其在游戏行业持续领先。

4. 拒绝上市:G胖的“反资本”哲学

尽管硅谷推崇IPO,Valve却始终拒绝上市。G胖认为,资本介入会扭曲产品方向:“一旦董事会插手,开发者将被迫妥协,迭代速度也会放缓。”

他更直言:“上市公司的僵化架构会扼杀灵感。”Valve的极客文化强调“玩家需求优先”,而上市可能引入短视的股东,破坏这一原则。正因如此,即便财务成谜,玩家仍愿意为Steam买单——因为它的每一次更新,都纯粹源于对游戏的热情。

5. G胖的“半退休”生活:从游戏帝国到海洋探险

近年,G胖逐渐淡出日常运营,将更多时间投入私人兴趣。他拥有多艘游艇及潜水艇,常年在海上生活。与此同时,他投资了两家新公司:**Starfish Neuroscience(脑机接口研发)**和**Inkfish(海洋科考)**。

尽管外界猜测Valve的未来动向,但对玩家而言,它早已超越商业公司范畴,更像一艘由极客掌舵的“虚拟方舟”——即便创始人漂泊海上,仍能轻松聚拢全球玩家,悄无声息地收下数十亿美元。

结语

Steam的奇迹,源于对“自由”的极致追求:给玩家创作自由,给员工决策自由,给公司成长自由。在资本泛滥的时代,Valve证明了一点——最好的商业模式,或许就是拒绝被模式化。

最好的配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。